UNA HISTORIA DEL CONO SUR.

UNA HISTORIA DEL CONO SUR.

Hace de esto ya mucho tiempo, a finales del 72, vivíamos en Puerto Rico, y emprendimos el viaje de nuestra vida, Marta, con quien desde unos pocos años antes estoy felizmente casado, nuestra hija Isabel, entonces con la edad aproximada que hoy tiene su hijo mayor, menos de tres años y yo. Visitamos en aquella ocasión muchas capitales: Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Río y Caracas.

Fue fantástico y pude comprobar lo que habían dicho, en distintas ocasiones, dos personajes, Don Juan, el padre del Rey y el embajador Alfaro: “Quien no conozca América no conoce España”. Y es así, lo siento. Lo mismo que los musulmanes van por lo menos una vez en la vida a La Meca, los españoles deberían ir por lo menos una vez a América. Aunque sea a los Estados Unidos, que después de México y España es el país con más hispano-parlantes. Y dentro de pocos años superará a España en ese rasgo.

Era la Navidad del año en que se perdieron en lo Andes aquellos orientales, y cuando se suponían muertos, uno, Fernando, encontró a un arriero. ¡Qué milagro!, decía todo el mundo ¡Cómo es posible! Ya las malas lenguas empezaron a decir que si eran caníbales…”¿qué hubieras hecho tú en ese caso…?” Creo que el Cardenal de Santiago habló de la “comunión de los santos”, y poco a poco las sospechas se iban confirmando. Días más tarde vimos en un periódico humorístico de Río cómo escenificaban el hecho y le decían a uno “pues tú que eres vegetariano, cómete la flora intestinal”

Cuando viajábamos hacia Buenos Aires el avión pasaba primero por Montevideo. Y yo, que nunca me entero de nada, no obstante, noté un cierto alboroto en los asientos anteriores a los nuestros. Luego me di cuenta que lo ocupaban Fernando, el que encontró al arriero aquél, una hermana de Fernando que había ido a Santiago a recibirlo, tan guapa era la chica ¡que estaba para comérsela! También estaba el sobrecargo dándoles el coñazo:

Mire, que le quería hacer unas preguntas para “Ronda” que es la revista de Iberia…

Diga, diga.

Hábleme del momento más dramático…

¡El frío! Hacía un frío terrible, y entonces con la tapicería del avión nos abrigábamos…

¡Ya, ya, ya! Pero yo digo el momento más dramático…

¡El sol! Era un sol cegador cuya luz reverberaba, y tuvimos que arrancar las partes más rígidas de la tapicería para hacer unas finas rendijas que usábamos como gafas de sol…

Bueno, aquel pájaro no soltaba prenda, porque quería publicar un libro contando la aventura y no quería que se la despanzurraran, libro que tardó más de treinta años en ver la luz. Y, mientras, devoraba aquellos copiosos e indigestos desayunos de Iberia con bollos que habían hecho el viaje de Colón y el de Pizarro, por lo que parecían de cartón y los “croissants” de textura y sabor entre madera de balsa y goma espuma. Al mismo nivel estaba el café reglamentario, sobrado del agua que le faltaba a los polvos de leche.

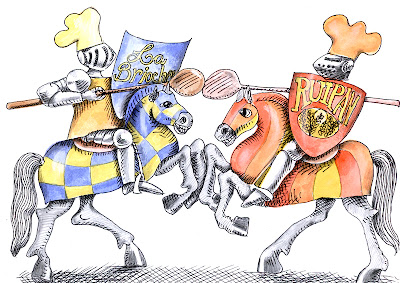

Cuando se iba terminando el segundo desayuno, le digo a Marta ¡vamos a quitar a la niña de aquí, que como este hijo puta la vea se la va a querer comer!